Certamente vittima delle classifiche, del marketing e anche un po’ del racconto di lui emerso attraverso le telecamere di Chef’s Table, cullavo da anni questo desiderio impossibile di mangiare da Massimo Bottura.

L’Osteria Francescana ha occupato, tra il 2016 e il 2018, i primi posti della classifica dei ristoranti migliori al mondo, vanta tre stelle Michelin – il livello di valutazione più alto – ed è una meta gastronomica così ambita che il primo ostacolo da superare per potervi accedere è la prenotazione.

Bisogna necessariamente prenotare con mesi di anticipo e, nei giorni in cui aprono le prenotazioni, si esauriscono in pochissimi minuti.

Con una buona dose di organizzazione, tempra, fortuna e velocità ci siamo accaparrati un pranzo per due a fine dello scorso febbraio. Pur non essendo la prima esperienza stellata, sono arrivata a quella data – dopo mesi di attesa – con aspettative che definire altissime è più di un eufemismo.

Primo impatto e sensazioni

Il ristorante si trova in una piccola via del centro storico. Decidiamo di raggiungerlo in taxi dal nostro hotel, in modo da non doverci preoccupare del parcheggio, e si rivela la scelta vincente. Arriviamo un po’ in anticipo ma ci godiamo l’attesa al sole. Forse è stato proprio il contrasto tra la luce dell’esterno e il buio all’interno del locale a rendere un pochino straniante l’ingresso. L’accoglienza è persino un po’ troppo, rispetto a quanto mi aspettassi: il personale di sala forma un serpentone umano che ti accoglie dal primo passo fino a che non raggiungi il tuo posto al tavolo che può trovarsi in una delle molte piccole salette. L’interno del locale forse è più ordinario di quanto mi aspettassi, niente è fuori posto, ci mancherebbe, ed è tutto molto elegante, ma mi manca un po’ l’effetto meraviglia, nonostante ci si ritrovi seduti al cospetto di grandi artisti dell’epoca contemporanea. Ci sistemano in una saletta verso il fondo in cui ci sono altri tre tavoli. A noi tocca Takashi Murakami.

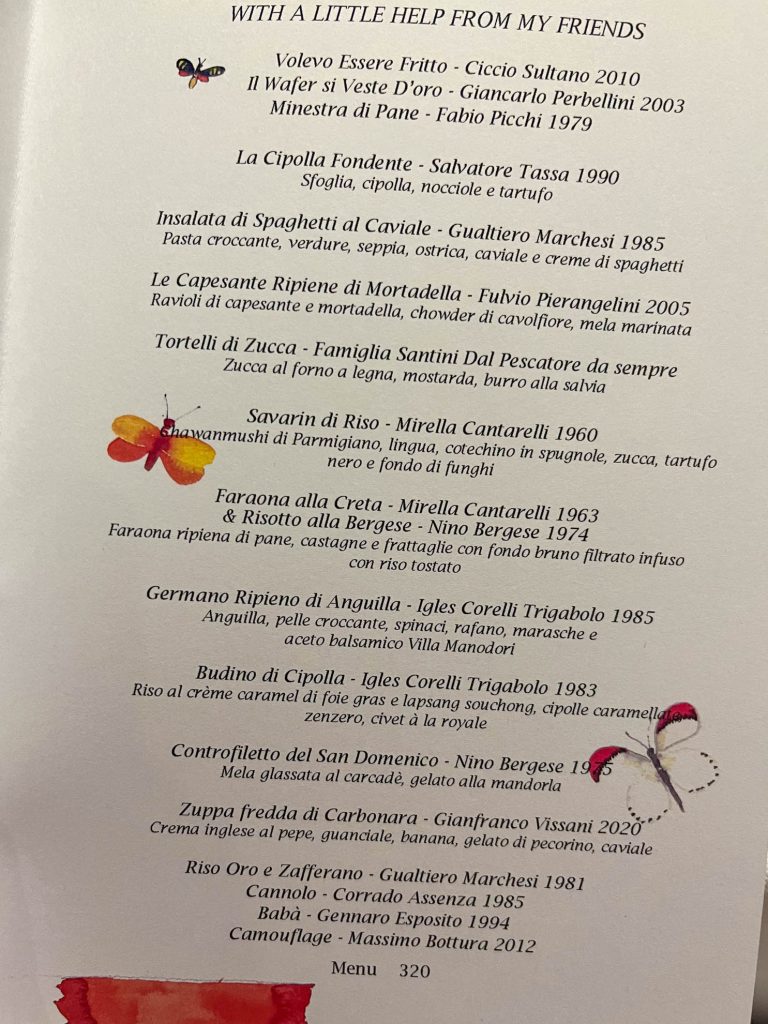

Si può scegliere di mangiare à la carte oppure di farsi guidare nella degustazione dal menù studiato dallo chef, al quale, se si desidera, si può abbinare anche un percorso di assaggio di vini. Anche nelle occasioni precedenti, al cospetto dell’alta cucina, ci rimettiamo alla voce della cucina e prendiamo entrambi il menù, che dal 2021 non è più il suo iconico e più noto – quello con le cinque stagionature di Parmigiano, per capirci, che comunque si possono ordinare dalla carta – ma è stato sostituito da uno studio di piatti ispirati, liberamente e con licenza poetica, ai piatti più iconici di grandi chef italiani. With a little help from my friends, si chiama, occhieggiando, già dal titolo, all’anima pop-rock della cucina che ci aspetta.

L’esperienza gastronomica

Lo stupore iniziale generato dai primi antipasti viene immediatamente soppiantato dalla meraviglia – proprio quella che cercavo – del pane sfogliato con cipolla, nocciole e tartufo che fa a pezzi e poi ricostruisce tutta la mia idea di buono. Niente di quello che vedi è ciò che credi e quello che ti ritrovi a vivere è l’incanto di quando hai visto per la prima volta un prestigiatore e hai creduto davvero che fosse magia. Nei tortelli di zucca la zucca è sfoglia e non ripieno, nei ravioli di capesante la mortadella è fatta di pasta e la parte migliore dell’anguilla è la pelle di germano croccante. Nei piatti di questo menù si incontrano ingredienti locali ed esotici in un equilibrio perfetto che riesce a tenere insieme, perfettamente, il tè lapsang souchong e le cipolle, con estrema naturalità.

Qui è dove tutto supera le aspettative e capisci com’è che il cibo si fa davvero arte e nutre parti di te persino più viscerali della pancia. Le suggestioni sono incredibili, è tutto estremamente curato: sapori, cotture, consistenze, accostamenti e presentazione, eppure sta tutto esattamente dove deve stare e lo fa con una leggerezza che, devo ammettere, non avrei immaginato di poter provare in un contesto simile, al quale sono arrivata con soggezione e un po’ di imbarazzo. È col cibo che si scioglie, senza volontà, quella rigidità iniziale che mi aveva fatta sentire un po’ a disagio.

Il pranzo diventa, un piatto dopo l’altro, al ritmo gestito perfettamente da cucina e personale di sala, una musica che ti fa sentire la testa leggera e agita farfalle. Io e il Tucci cominciamo a stilare una classifica dei nostro preferiti e, un piatto dietro l’altro ci tocca ribaltarla, perché improvvisamente scopri cose come la Crema inglese al pepe, guanciale, banana, gelato di pecorino, caviale – che sfila definitivamente in vetta – e il Camouflage un attimo prima del caffè e ti tocca riposizionare tutto quanto.

Non una sbavatura, non un sapore, un condimento o una sensazione fuori posto. Niente è stato troppo o troppo poco. È stato un evento travolgente che ha accartocciato le tre ore che abbiamo passato seduti a tavola.

E quindi come si mangia all’Osteria Francescana?

Potrei quasi azzardare a dire che non si mangia, perché questo è tutt’altro dal mangiare semplicemente. Si esce da lì come quando si va al teatro a guardare uno spettacolo stupefacente o a sentire un concerto pazzesco di quelli che restano nella storia o a guardare per la prima volta un quadro dentro a un museo e a innamorarsene di nuovo, come non l’avessi mai visto stampato prima. Non è solo il cibo a essere incredibile, è l’intera esperienza a dover essere valutata nella sua interezza e – questo l’ho capito alla fine – ha davvero poco a che fare con l’ambiente che hai intorno, perché è il cibo a farsi atmosfera.

All’Osteria Francescana non ci vai per farti una mangiata – per quanto, posso assicurare, se ne esca più che satolli – ma a esplorare un modo di fare cibo e cucina che si fanno storia e racconto, che ti lasciano più riccǝ, come quei libri che non riesci a smettere di leggerli, e arrivi alla fine non solo per sapere come va a finire ma anche per scoprire quante altre emozioni potrai provare ancora.

All’uscita – che prendiamo per primi, perché finito il pranzo quel buio della sala oscurata dai tendoni era tornato a soffocarmi un po’ – ci è stata donata anche una bottiglietta di aceto balsamico della riserva dello chef, che aspetta ancora il piatto giusto per farsi assaporare.

Il costo – circa 675€ in due, per menù, acqua è caffè – è quello di un piccolo viaggio e dunque commisurato all’esperienza vissuta.

Mi piacerebbe tornare, e spero di poterlo fare magari prima dei 50, per assaggiare i suoi piatti più iconici (eravamo davvero troppo pieni per ordinare altro), anche per indagare più a fondo le radici di un percorso personale e professionale che è mirabolante non solo per i risultati ottenuti ma anche per la capacità di far sentire protagonista chiunque, anche solo con una forchetta, vi abbia partecipato.